黄道是天文学中描述太阳视运动与地球公转的核心概念,指地球绕太阳公转的轨道平面无限延伸后,与天球(以地球为中心的假想无限大球面)相交所形成的大圆。从地球视角看,它是太阳一年内在天空中相对于遥远恒星背景移动的路径,直观表现为太阳“穿行”于星座之间的轨迹。

形成原因:地球公转的空间投影

地球在太空中的公转轨道并非垂直于赤道,而是倾斜约23.5°(黄赤交角)。当地球绕太阳公转时,太阳在天球上的投影会沿着一个固定平面移动,这个平面就是黄道面。黄道的本质是地球公转轨道平面在天球上的“影子”,反映了地球与太阳的相对运动关系。

与天赤道的关系:黄赤交角与二分点

黄道与天赤道(地球赤道在天球上的投影)并非重合,二者存在约23.5°的夹角(称为“黄赤交角”)。这一倾斜是地球季节更替的根本原因——当太阳直射点在黄道上从南向北移动时,北半球迎来春季(春分点,太阳进入白羊座附近);继续北移至最高点时为夏季(夏至点,太阳进入巨蟹座附近);随后南移至最低点时为冬季(冬至点,太阳进入摩羯座附近);最后回到赤道时为秋季(秋分点,太阳进入天秤座附近)。黄道与天赤道的交点(春分点、秋分点)是天球坐标系的重要基准。

黄道坐标系:天体位置的测量基准

黄道是黄道坐标系的基础框架。在该坐标系中,天体的位置通过两个参数确定:黄经(从春分点起沿黄道向东测量的角度,范围0°360°)和黄纬(天体与黄道平面的夹角,北为正、南为负,范围±90°)。由于太阳系内多数行星(如水星、金星、火星)的轨道平面与黄道面夹角较小(均小于7°),黄道坐标系能有效简化这些天体的位置计算,是天文观测与导航的重要工具。

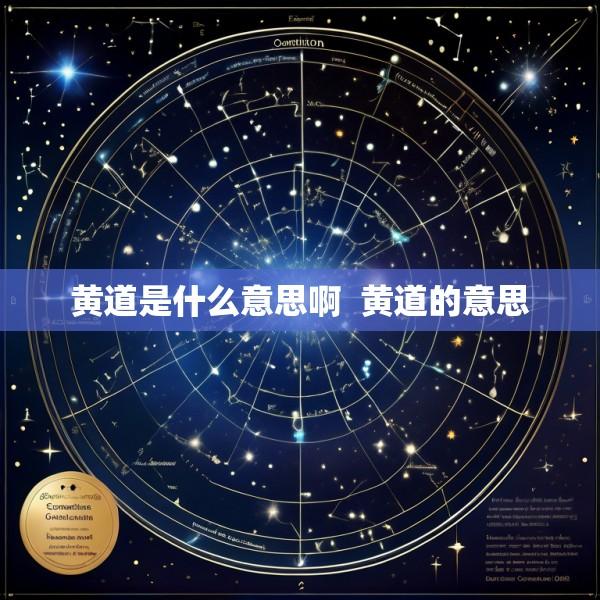

黄道带与黄道十二宫:文化与占星的传统

黄道两侧各延伸8°的区域称为“黄道带”,是日月行星等天体出没的主要范围(约占天球面积的17%)。古巴比伦天文学家将黄道带划分为12个等份(每份30°),以邻近的星座命名(如白羊座、金牛座等),形成“黄道十二宫”。最初,黄道十二宫用于标识太阳的周年位置(如春分点对应白羊座),后来逐渐演变为占星学中“星座性格”的基础。需注意的是,由于岁差(地球自转轴的缓慢摆动,周期约2.6万年),现代太阳经过黄道十二宫的时间已与古代不同(如春分点已从白羊座移至双鱼座),且天文学上实际有13个黄道星座(包括蛇夫座)。

科学意义:连接天象与人文的桥梁

黄道不仅是天文学研究的基础概念(如预测日月食——月球需进入黄道带才能遮挡太阳或地球阴影),也是人类文化的重要组成部分。它连接了天象观测与历法制定(如古代中国的二十四节气与黄道位置密切相关),并通过占星学影响了人类对自身命运的思考,成为科学与人文交汇的经典案例。